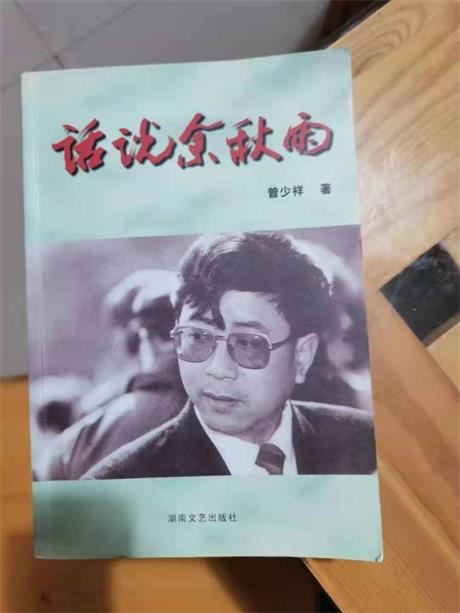

今日转载著名作家曾绍祥老师的《余秋雨与李泽厚》美文,这是曾老师的长篇小说《话说余秋雨》中的一章。

我随随抬眼便看到案上一本打开的书,秋雨先生在书中说:“例如我在探询中华民族的精神家园总要努力寻找余英时、黄仁宇、李泽厚、许倬云、唐德刚等先生的著作······”在这里,秋雨又一次提到了李泽厚。我想起当年秋雨讲课时,秋雨曾这样说:人们一般认为,凡学者,一定是一副老气横秋的模样,其实并不是这样的。一些创造力蓬勃旺盛的学者,其举止打扮往往是如同小青年一般。例如李泽厚,没见过他的人可能以为他是个迂夫子,其实他穿个白球鞋,穿件夹克,走起路来风风火火,完全不像个五十来岁的人······

记得当时,听说李泽厚会来上海讲学,我曾多次打听,但终于没有遇到。所以,一直到如今我都还没有见到过李泽厚本人。

余秋雨对李泽厚是推崇的。我也曾在李泽厚的书中见过李对余的文章之引用。

余秋雨如今是五十来岁,李泽厚如今是六十岁。我觉得说李泽厚是余秋雨的一位学长。是恰当的。余秋雨和李泽厚都是当代杰出学者,都在为中华文化在当代的复兴而做出着各自的贡献。但我觉得,余秋雨是从李泽厚的学术思想中而受到诸种影响的。余秋雨是个大人才。人才由一种知识结构组成。分析秋雨的知识结构,会发现到李泽厚的影子。这对当代中国青年是个启示:作为一个文化青年,不可不来读一读李泽厚的书。我最早知道李泽厚读李泽厚,是那本《美的历程》。那是一本写得好的书,当时在文化圈里许多人喷喷称赞,但我颇冷静。一方面我也认为写得可以,二方面我也知道许多地方是从郭沫若那儿来的:其中的许多在当时颇为震动人的观点,以及那种自由灵动的风行水上般的文笔。

而我那些年正钻在郭沫若研究的圈子里。所以我便知道这一切渊源。但我认为那本《美的历程》依然还是可以的。

那时正是连文化局的欢事员也在谈论美学的时候,正是李泽厚的名字极为红火的时候。但他的几部重头著作:《中国现代思想史论》、《中国近代思想史论》、《中国古代思想史论》,我却是在李泽厚本人颇觉寂寞,书店里很少有李氏书出售时而读到的。通读之后,的确对李泽厚深感敬服。立论精辟,叙述明了简洁。高屋建瓴,贯通古今,俯瞰一个时代。里边那一篇《青年毛泽东》,写得何等好啊!李氏写道:“不管你是爱是恨,是赞扬还是批判,毛泽东比任何其他人物在中国现代留下了远为庞大的身影,这身影覆盖了、主宰了、支配了数亿人和几代人的生活、命运和悲欢。”李氏写道:······以一己之心力,主万生之浮沉······”在我所看到过的评述毛泽东的文章,我认为这篇写得最好,识见最准确,才情意气最为流畅充盈。

李泽厚的思想火花照亮过许多读者,他的思想影响也是波及过许多同时代学人。余秋雨也是受到过影响的,起码可以说,是受到过种种启发的。

我在某篇对余秋雨持否定态度的文章中读到这样一句话:“余秋雨美学思想并没有提出什么新的东西。”我还曾听到一些这样的口头议论。所以,在这里我觉得有必要对这句“并没有提出什么新的东西”论说一下。

当一个新时代到来之时,在思想界和文艺界便会出现新发现,便会出现新口号。但“新真理”就那么几个,新口号也就那么几条。不可能天天喊出新口号,不可能每天奉献一个新真理。而且我个人一直这么认为:根本不存在“新与旧”,而只存在“是与非”、“真与伪”。而有些小青年便恰恰误解了这个道理,他们认为文化创造是来提出新道理喊出新口号。而新道理就那么几个,已被得风气之先的李泽厚等人早早提了出来。那怎么办呢?那就干脆来与李泽厚反其道而行之,从而提出来更新的口号。这便成了“创新”。前些年某位小青年缠着李泽厚闹,大概就是基于这么个思想基础。这种闹剧实在使一些明理之士们哭笑不得,你要这个“新”干什么?难道李泽厚说太阳是从东边出来的,而为了出新却要来说太阳是从西边出来的吗?所谓“余秋雨的美学思想并没有提出什么新的东西”,实在是没什么道理的。不过也讲得对,在余秋雨的美学思想方面他并没有别出心裁来违背艺术规律来“出新”,他与李泽厚等人在许多“文化大道理”上是一致的。他所做的贡献主要是:在具体的艺术门类里,余秋雨进行了一系列卓有成效的文化创建。

我倒是觉得,把余秋雨、李泽厚的一些趋同之处来总结罗列一下,对于有心于文化创造的青年们来说,是颇有启示的。“现代化情结”-一个文化人专注于一门事业,自己心中是有一个目标有一个标准的。在李泽厚心中,这个标准便是现代化。李不赞成一种“文化相对论”说法:“你有你的文化,我有我的文化。你高楼大厦是一种文化,我寒山小屋两条牛也是一种文化。”李认为这是一种掩饰愚昧和落后的遁词。社会必须走向现代化,文化必须来推动这种现代化。余秋雨也是这种观点。

“古事新写”-例如李泽厚的《中国古代思想史论》一书,材料是旧的,写的是中国之古人古事,但他却用一种现代观念(从某种程度来讲,也可说是西方观念)来进行审视、处理、制作,因而笔下便出现一派新风异貌。余秋雨的文化创造,完全也是这般气象。

“手握两极”-在五四时期是这样,在当代又是这样:一部分人拼命反对新思潮,拼命捍卫旧传统;而另一部分人却是拼命抨击旧传统,拼命拥护新思潮。但每个时代都有一种明哲精英,他们既有精深的中国传统文化修养,又有广博的西方文化知识,他们手握两极,很明智巧妙地将中学和西学协调起来,从而创造出大成果、大著作,五四时期的郭沫若是这样的人。而余秋雨,恰恰也是这样一位:“传统文化烂熟于心,西方理性融于血肉”的人。

“转换意识”和“建设态度”-中国人过去有这么一种思维定势:凡建一个新房子,那当然首先就得拆掉一个旧房子。“不破不立”。 破得越彻底越干净越好。但一些明哲人却看到:不必拆掉,不必从头开始,可以改装,可以“九十九度加一度”,可以在一种比较稳定的状态下来进行“转换”。如今,“转换”这个词已成为中国政界以及中国民间的一个熟词,但最早提出这个词的却是中国理论界,而李泽厚便是发出这种先声的人士之一。余秋雨在进行文化创建时也深具这种“转换意识”。在余秋雨的文章和讲演中,他常提到“建设态度”,他说我们才从一种大斗大破的环境中走出来,如今一定要树立一种建设态度,要在文化界以及整个社会上,让这种建设态度蔚然成风。这种态度也正是李泽厚治学和为人的态度。

写到这里,笔者我想到李泽厚曾在一篇文章中进行过“划代”,大致是:康有为为第一代,鲁迅为第二代,毛泽东为第三代,五十年代的大学生为第四代,“文革”中的知青和红卫兵为第五代,“文革”后进校的大学生为第六代。李泽厚是五十年代进校的大学生,而余秋雨是六十年代进校的大学生,他们基本上属于一代。笔者本人是“文革”中的小学毕业生,我大致属于第五代。但我熟悉余秋雨和李泽厚这一代,因我的兄长和余秋雨是同龄人,也是六十年代进校的大学生。他们年龄上处于成熟一代,在才华学识和社会经验上也是成熟的一代。他们既看到了旧体制的弱点,又懂得以前走过的路并非是一无是处;他们既争分抢秒地接受新事物学习新学问,同时又懂得必须稳健谨慎地预防一种“现代化风险”。 . . . . .

在李泽厚和余秋雨的身上,便共同体现着这样一种成熟的文化态度。

作者:曾绍祥